佐藤氏の起源

目次

概要

佐藤氏は,11世紀ごろの官人(役人)の藤原氏の一族が用いた。伊藤氏,加藤氏,斎藤氏なども同様である。当時の佐藤氏の本拠は,京都や紀伊国那賀郡(和歌山県紀の川市)であったが,その後関東地方や東北地方にも展開した。

「佐渡守」は佐渡国(新潟県佐渡市)の行政の長官である。このような各国の長官(国司)は,中〜下級貴族や藤原公行のような官人が中央から任期付きで派遣された(通常は4年間)。したがって,佐渡国を出自とする一族ではない。なお,公行の弟脩行の子孫は官職「近江掾」から近藤氏を称した。

藤原公行の孫公清の官職「左衛門尉」や下野国安蘇郡佐野(栃木県佐野市)を由来とする説もあるが,「佐渡守」説と比べて根拠が薄弱である。

詳細

藤で終わる名字の起源

まず前提として,佐藤氏をはじめ,伊藤氏,加藤氏,斎藤氏などの藤で終わる名字は,平安時代後期の官人の藤原氏に特徴的な名字で,氏祖の官職名の特定の1字に藤原氏の「藤」を付したものである〔「藤で終わる名字(概説)」〕。

したがって,佐藤氏の「佐」も,官職名の1字と考えるのが自然である。

具体例藤で終わる名字の起源

| 名字 | 起源・由来 | 本拠地 |

|---|---|---|

| 加藤氏 | 藤原景道の官職名「加賀介」 | 美濃国,相模国 |

| 斎藤氏 | 藤原叙用の官職名「斎宮頭」 | 越前国? |

| 近藤氏 | 藤原脩行の官職名「近江掾」 | 近江国 |

なお,官職名に含まれる地名とその氏族の本拠地は必ずしも一致しない。

補足「官人」とは?

佐藤氏の起源にまつわる諸説

しかし,佐藤氏の「佐」が何に由来するかを示す確実な史料はなく,諸説ある。そのうち,最も有力な説は,藤原公行の官職「佐渡守」に因むとする説である〔「史料から探る佐藤氏の起源」,「佐藤の起源にまつわる諸説の検討」〕。

佐藤氏の起源に関する説一覧

| # | 説 | 信頼度 | 概要 |

|---|---|---|---|

| A | 左衛門尉藤原公清説 | △ |

|

| B | 佐渡守藤原公清説 | △ |

|

| C | 安蘇郡佐野の藤原氏説 | × |

|

| D | 佐渡守藤原公行説 | ○ |

|

佐渡守公行説の根拠

佐渡守公行説の根拠は次の通りである。

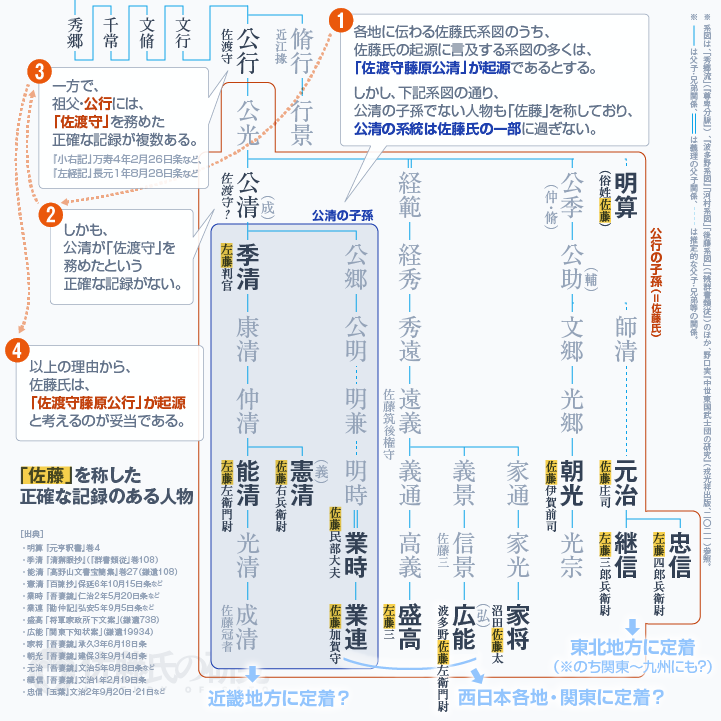

まず,鎌倉時代以前に成立した史料中で佐藤氏を称した確かな記録のある人物を系図に落とし込むと,下図(図1)のようになる。これに従うと,佐藤氏は藤原公光を起点とする一族であることがわかる。

そうすると,先述の通り,「佐」が官職名の1字にあたる可能性が高いことを踏まえれば,公光の官職名が最有力ということになる。しかし,公光が「佐」を含む官職に補任されたという確実な記録はない1。

そこで,その父公行の官職について調査すると,「佐渡守」に補任された確実な記録(日記)2があり,しかも,そこでの実績を評価されていながら,「佐渡守」を最後に死亡したとされている。

よって,佐藤氏の祖は佐渡守藤原公行と考えるのが妥当である。

図1.「佐藤」を称した確実な記録のある人物

補足「佐渡守」とは?

「佐渡守」(さどのかみ)は,佐渡国(新潟県佐渡市)の行政の長である。このような各国の行政の長(国司)は,中下級の貴族や官人たちが中央から派遣されて任務にあたった。任期は通常4年間。

なお,藤原公行とその一族は,京都(京都府)や紀伊国那賀郡(和歌山県紀の川市)に本拠があり,公行が佐渡国にいたのは任期期間中(4年間)に過ぎないと考えられる。佐藤氏は,佐渡守に由来するが,佐渡国を本拠とした一族ではない点に注意したい。

参考(平安時代後期ごろの佐藤氏)

藤原公行らの一族が,佐藤氏を名乗るまで,佐藤氏を名乗ってからの歴史を簡単にまとめたものが下図である。

図2.初期佐藤氏の移動

上の図を補足しながら説明すると,

- まず,公行は,下野国の豪族藤原秀郷の子や孫のうち,京都に進出した系統で,公行の祖父文脩か父文行のころから京都に定着したものと考えられる(10世紀後半〜11世紀初頭)。

- 次に,公行が「佐渡守」に補任され(1020年代ごろ),その後,本人かその子や孫が「佐藤」を名乗り始める(11世紀前半〜後半)。

- さらにその後,公行の孫か曾孫世代のころ,陸奥国信夫郡や出羽国飽海郡,相模国大住郡などに進出する(11世紀末〜12世紀)。

- 陸奥国・出羽国進出の契機は,出羽国司として赴任したことという説と前九年・後三年合戦の恩賞地を得たことという説がある。

- 相模国進出の契機は,公行の子公光が相模国司として赴任したことである。諸系図によれば,現地の豪族佐伯氏から婿(佐伯経範,別名藤原公俊)を迎えたことになっている(のちの波多野氏)。

- そして, 陸奥国・出羽国の系統は地方豪族として,相模国の系統や近畿地方に残った系統は朝廷の官人や鎌倉幕府の御家人として,それぞれ展開していった(12世紀以降)。

以上が,佐渡守藤原公行前後,すなわち佐藤氏誕生前後の流れである。

参考文献

- 太田亮『姓氏家系大辞典』(姓氏家系大辞典刊行会,1934-36)

- 野口実『中世東国武士団の研究』(高科書店,1994)

- 野口実『伝説の将軍:藤原秀郷』(吉川弘文館,2001)

公清の官職で確実なものは「右兵衛少尉」(『大間成文抄』長久元年内給),「左衛門大夫」(『水左記』永保元年10月14日条),「伊豆守」(『江都督納言願文集』)。14世紀末成立の『尊卑分脈』には「左衛門尉」「検非違使」とある。『伊達世臣家譜』(1792年成立)など,東北地方の系図には佐渡守もしくは佐渡守と越後守を兼任したという記述があるが確証はない。また,父公光も「佐」を含む官職に補任された記録はない。 ↩︎

公行が「佐渡守」であったことを示す記述は「前佐渡守公行」(『小右記』万寿4年2月26日条・長元1年8月8日条)などがある。特に『左経記』には佐渡守在任時の事績を源経頼が高く評価していたこと(長元4年6月27日条)や「佐渡守」が生前最後の官職であったこと(長元6年5月2日条)が記録されている。 ↩︎