佐藤氏の歴史

目次

出自と起源

佐藤氏の先祖は10世紀半ばの下野国の豪族藤原秀郷1である。佐藤氏は秀郷の子孫のうち近畿地方に進出し2,官人として朝廷に出仕した系統で,秀郷から4代後の藤原公行(1033年没)3の子孫の家系を指す称である。「佐藤」は公行の官名「佐渡守」と「藤原」を縮略したもので,こうした形式の称は当時の藤原氏の下級貴族・官人のあいだでしばしば採用された。

現代でも多い伊藤氏,加藤氏,斎藤氏,後藤氏などが類例である。公行の弟脩行の家系は脩行の官名「近江掾」から近藤氏を称した。

平安時代

最初期の佐藤氏,すなわち佐渡守藤原公行の子孫らは,11世紀初めごろには京(京都府京都市)と紀伊国那賀郡田仲荘・池田荘(和歌山県紀の川市)などを拠点とし4,官人として院や摂関家に仕えた。国司や兵力として地方に派遣されることもあり,その過程で現地の有力者と接触して相模国(神奈川県中西部)や陸奥国,出羽国(東北地方)に拠点を移した系統もあった。

紀伊国の系統

佐藤氏の嫡流で,公行の孫公清と公季の系統にあたる。紀伊国那賀郡田仲荘・池田荘(和歌山県紀の川市)を本拠とし,中央の武官として院や摂関家に近侍した。一族には20代高野山検校(金剛峯寺の最高位)の明算,歌人の西行などがいる。

また,一部は首藤氏や尾藤氏,伊藤氏などに分かれた5。首藤氏はさらに鎌田氏,山内氏,小野寺氏などに分かれた。

相模国の系統(波多野氏流)

公行の子公光の養子経範(公俊)の系統6にあたる。相模国余綾郡波多野荘(神奈川県秦野市)を拠点とし波多野氏を称した。紀伊佐藤氏と同様に,武官として中央にも出仕した。子孫は余綾郡・足上郡一帯に広がり河村氏や松田氏,菖蒲氏,沼田氏などに分かれた。

奥羽地方の系統

公清または公季の系統というが諸説あり確証はない。陸奥国信夫郡(福島県福島市)を主要な拠点として,平泉藤原氏(奥州藤原氏)に重臣として仕えた。一族には源義経の郎等として各地を転戦した佐藤継信・忠信兄弟がいる。

中央の佐藤氏が奥羽に土着した契機については,出羽国司として赴任した説と前九年・後三年合戦の恩賞として拝領した説があるものの明証に欠く。

鎌倉時代

佐藤氏が全国各地の幅広い階層に広がり,幕府の重鎮から東北・九州の百姓にまで及んだ。

紀伊国の系統

多くは鎌倉幕府に仕えた。京の武官の家系である佐藤一族は,東国の新政権で重用された。例えば,讃岐・播磨守護に後藤基清,2代執権北条義時の舅に伊賀朝光,京都守護に伊賀光季,評定衆に佐藤業時・業連父子,後藤基綱,伊賀光宗,執権北条氏の側近に尾藤景綱・景氏父子などがいた(系譜参照)。彼らとその一族は全国各地に所領を持ち,それぞれに興隆あるいは没落していった。

佐藤氏の支流を称した首藤氏流(鎌田氏,山内氏,小野寺氏など)7もまた鎌倉幕府に仕えた。

佐藤氏元来の本拠である紀伊国那賀郡(和歌山県紀の川市)は,季清の系統に代わって公澄の系統の尾藤氏が承継した。季清の系統か尾藤氏の系統かは判然としないが,那賀郡周辺では佐藤氏を称した地頭や住人が確認できる。

また,依然として院や摂関家に近侍した者もいた。主には季清の系統と公澄の系統と思われる。

相模国の系統(波多野氏流)

波多野氏流(波多野氏,河村氏,松田氏など)6は余綾郡・足上郡を本拠に鎌倉幕府に仕え,(紀伊国の系統と同様)朝廷にも仕えて官位を得ながら,六波羅評定衆や近畿周辺の地頭職などを任じた。一族には越前国志比荘の地頭で,永平寺(福井県吉田郡永平寺町志比)を創立した波多野義重がいる。

また,一部は豊前・豊後守護となった大友氏に従って豊後国(大分県周辺)に移った。

奥羽地方の系統

奥州合戦(1189)では主君の平泉藤原氏が滅亡したものの,その重臣の佐藤氏は族滅を免れ,信夫郡を中心とした南奥羽一帯(主に平泉・横手盆地以南)に小領主や百姓として存続した。必ずしも信頼はできないが,奥羽地方の各地に「奥州合戦を機に来住した」という佐藤氏の伝承が多く残る。

また,越後国や上野国,甲斐国,豊後国,日向国にも,鎌倉時代に奥羽地方から来住したという佐藤氏の伝承がある。

系統不明の武士

但馬国七美郡(兵庫県養父市)と日向国宮崎荘(宮崎市南方町)で地頭職の佐藤氏が見えるが,紀伊国の系統か波多野氏流(相模国の系統)か判然としない。

安芸国安南郡(広島県安芸郡)と備後国太田荘(広島県世羅郡)の公文職,多田院(兵庫県川西市/多田神社)の御家人に佐藤氏が見える。

庶民の個人名

庶民の個人名で「佐藤太」「佐藤二」など佐藤を含む例8が見られるようになる。これらは武家における氏や名字のように世襲はされず,あくまで個人名であったと考えられるが検討を要する。

南北朝・室町時代

前項の通り,各系統が全国各地に分散したので,ここからは地方別に見ていく。なお,波多野氏や伊賀氏,尾藤氏などの各支流もまた広く分散したので(別記事に任せ)以降は扱わない。

東北地方

南北朝の内乱期には,奥羽各地の武家の佐藤氏が各々の主家に従って戦闘に参加した。特に信夫郡(福島市)を拠点としていた奥羽佐藤氏の総領家は(主に北朝の)武将として全国各地を転戦したのち,伊勢国一志郡をはじめ相模国大住郡・摂津国川辺郡・近江国蒲生郡などに所領を得て移住した。室町幕府奉公衆の佐藤氏はこの系統と思われる。

関東地方

鎌倉幕府御家人であった諸系統の動向ははっきりしないが,足利尊氏に味方して室町幕府に仕えた者,政権から離れて各々の所領などに定着した者に分かれたと思われる。

常陸・上野・相模国には南北朝の内乱を経て奥羽系の佐藤氏が流入したという伝承が残る。常陸国多賀郡(茨城県日立市)の佐藤氏は推定では陸奥国出身で南朝北畠氏に従ったのち,内乱を経て佐竹氏に仕えた。上野国邑楽郡(群馬県邑楽郡大泉町)・相模国大住郡(神奈川県伊勢原市)の佐藤氏は奥羽佐藤氏の総領家の系統と思われる。

中部・北陸地方

陸奥国信夫郡(福島市)を拠点とした奥羽佐藤氏の総領家が,南北朝の内乱を経て伊勢国一志郡(三重県津市・松阪市)に拠点を移して北畠氏に仕えた。庶流が同郡周辺や濃尾地方(愛知県,岐阜県)などに分出した。

越後国(新潟県)では諸伝承によると鎌倉時代から奥羽出身の佐藤氏が流入している。南北朝の内乱のころには蒲原郡(三条市),三島郡(三島郡出雲崎町),魚沼郡(魚沼市)などで佐藤氏の記録・伝承がある。

ほか,伊豆国田方郡(静岡県伊豆の国市周辺)・駿河国安倍郡(静岡市葵区)・美濃国(岐阜県)に佐藤氏が来住した伝承がある。

近畿地方

室町幕府に仕えた佐藤氏には,鎌倉幕府の文官の系統(紀伊系または波多野氏流)と陸奥国信夫郡の武将の系統があった。信夫郡の系統は近江国蒲生郡,摂津国河辺郡に所領があったほか,大和国葛上郡の佐藤氏も同系統と伝える。さらに摂津守護の細川氏の被官にも佐藤氏が見えるが,これもまた同系統と思われる。

鎌倉時代に引き続いて摂津国川辺郡の多田院(兵庫県川西市/多田神社)の御家人や紀伊国那賀郡(和歌山県紀の川市)に接する伊都郡隅田荘(橋本市)の住人に佐藤氏がいた。ほか,系統不明だが摂津国垂水荘(大阪府吹田市)の荘官に佐藤氏,山城・大和・近江国の住人に佐藤を称した人物がいた。

中国・四国地方

14世紀前半ごろ,出雲国日登郷(島根県雲南市日登)の地頭を佐藤氏が務めた。鎌倉幕府御家人のいずれかの系統と思われるが不詳である。

南北朝の内乱では,阿波・土佐国で北朝方の細川氏に属して転戦した佐藤氏がいて,その後阿波国板野郡(徳島県板野郡)に定着したという。美作国久米郡(岡山市)では南朝方の楠木氏遺臣が来住したと伝える。ほか,讃岐国造田荘(香川県さぬき市造田),備後国恵蘇郡(広島県庄原市)にも佐藤氏が見える。やはりいずれも系統不明である。

九州地方

南北朝時代には豊後守護大友氏に属した国人,大野郡の住人,室町時代には肥後守護菊池氏の家臣,博多商人に佐藤氏がいた。豊後国速水郡や大分郡(大分県別府市・大分市周辺)では南朝方の脇屋氏の遺臣の佐藤氏が来住したと伝える。

戦国・安土桃山時代

全国各地に佐藤氏の武士がいて,北は蝦夷,南は薩摩国にまで及んだ。ただし,いわゆる戦国大名(郡や国規模の支配領域を持った領主)にまで成長した家はない。それぞれの主君と共に興隆あるいは没落した。

江戸時代

江戸幕府旗本・御家人や全国各地の藩に佐藤氏がいた。

旗本には2家あり,一つは美濃国を本拠として織田・豊臣・徳川氏に属した家,一つは古河公方(足利氏)に属した系統である。徒士にも十数家あった。

著名な人物では,備後国福山藩(広島県福山市)出身の儒学者佐藤直方,美濃国岩村藩(岐阜県恵那市)出身の儒学者佐藤一斎,出羽国雄勝郡(秋田県雄勝郡)出身の経済学者佐藤信淵などがいる。幕末には武蔵国橘樹郡(神奈川県川崎市)出身の医者佐藤泰然が順天堂(現在の順天堂医院および順天堂大学)を開設した。

東京時代

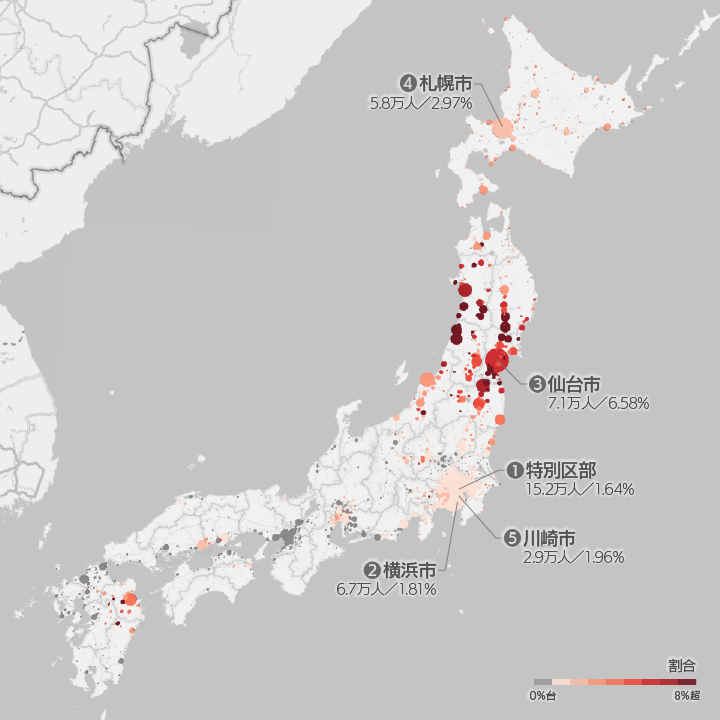

近代化によって都市周辺に人口が流入・定着した。特に北海道には東北地方を筆頭に多くの佐藤氏が移住・定着した。

20世紀半ばには長州藩士の系統の佐藤栄作と岸信介(旧名佐藤信介)の兄弟が内閣総理大臣を務めた。

図1.現代の佐藤氏の分布

系譜

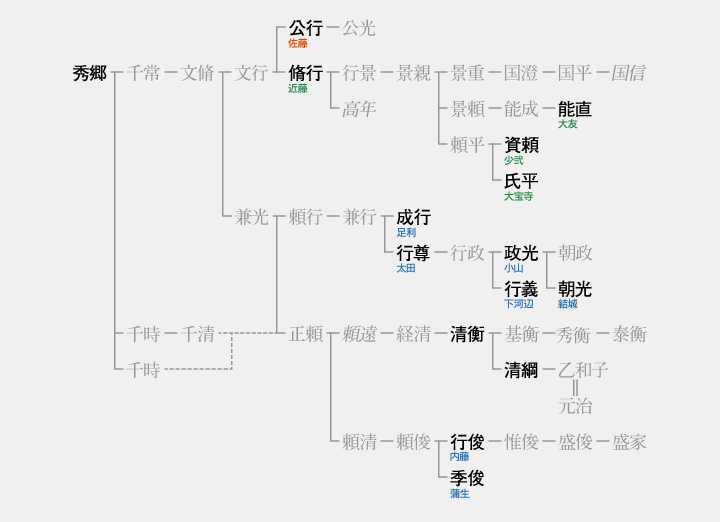

藤原秀郷の子孫は次のように分かれた【図2】。大まかに言うと,秀郷の3代後の文行の系統が近畿地方に進出し,兼光の系統が関東地方に残り,その一部は東北地方に進出したりした。ただ,兼光の孫の頼清の系統は近畿地方に出たらしい。鎌倉時代までには,国司や御家人として各地に赴任したことで,さらに分散した。

図2.秀郷流藤原氏(脩行流・兼光流)

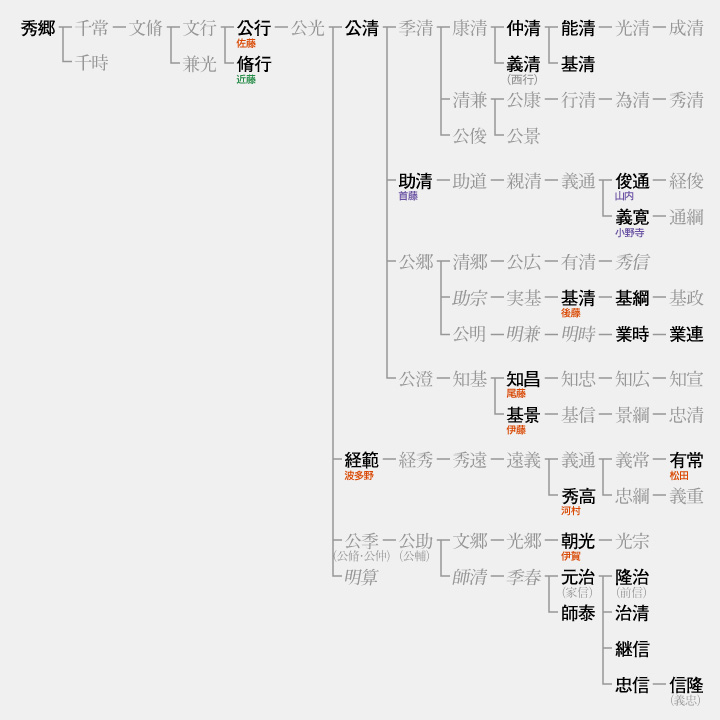

藤原公行の子孫である佐藤氏流は次のとおりである【図3】。

図3.秀郷流藤原氏(公行流・助清流)

関連記事

地方別の歴史

佐藤氏の分流

参考文献

佐藤氏の先祖で確実に遡れるのは藤原秀郷までである。なお,諸系図によれば,藤原秀郷は祖父豊沢から続く下野国官人の家系で,この豊沢は左大臣藤原魚名の子藤成が関東の豪族鳥取氏の娘との間に設けた子だという。 ↩︎

関東地方に残った系統は,北関東一円に繁衍し,それぞれの所領から足利氏,太田氏,小山氏,下河辺氏,結城氏などと称して中世東国武家の基層を成した。ほか,陸奥国に進出した系統が平泉藤原氏(奥州藤原氏)として12世紀の奥羽地方に独自の政権を樹立して権勢を極めた。 ↩︎

「佐渡前守公行頓滅云々」(『左経記』長元6年[1033]5月2日条)。 ↩︎

那賀郡の所領は藤原秀郷が承平・天慶の乱(940)の褒賞で得たもので,以来子孫が伝承してきたという(『江都督納言願文集』/『吾妻鏡』元暦1年[1184]2月21日条)。11世紀初頭の時点で既に那賀郡に拠点があったらしく,公清の兄弟と思われる僧侶明算は,『元亨釈書』によると,治安1年(1021)生まれで田仲荘神崎(紀の川市竹房/放光寺)の出身という。なお,同時期に洛中にも佐藤氏の拠点があり,『小右記』(長元1年[1028]9月8日条)には藤原公行の自宅が三条(京都府京都市)にあったことが記録されている。 ↩︎

このうち首藤氏と伊藤氏は,もともと別の氏族であったが佐藤氏の養子となることで秀郷流藤原姓を称した(『尊卑分脈』)。 ↩︎

波多野氏の系統は,波多野・河村・松田・沼田など,その所領の地名を名字としたが,14世紀ごろまでは「佐藤」も併称していた。例えば「沼田佐藤太」(『吾妻鏡』承久3年6月18日条),「波多野佐藤広能」(『鎌倉遺文』19934),「河村佐藤五郎入道」(『鎌倉遺文』21871)などである。また,波多野氏流の系図の中には「佐藤」を通称とする人物が多数いたり,大分県では「河村佐藤伊豆守時秀」や「波多野佐藤武者信景」を祖と伝える佐藤家もある。 ↩︎

首藤氏は公清の養子助清を祖とする佐藤氏の支流ではあるが,伊賀・尾藤氏や波多野氏流などと違って「佐藤」を併称した記録がない。また一部系図では佐藤氏流とされないこともある。比較的同族意識が強くないため,本記事ではあまり大きく扱わない。 ↩︎

一般に庶民の個人名は上流階層(公家や武家)の個人名を真似たものである。南北朝時代以前の庶民のあいだでは,現代は名字と認識されている「佐藤」「後藤」などの「○藤」は武士の通称の一部と解釈されていたらしく,当時の記録(『鎌倉遺文』18517)を見ると「源三郎」「平次郎」と並んで「佐藤三」「後藤次」などとある。また別の記録(『東寺百合文書』)では「木藤太」「佐藤次」という兄弟が見え,やはり個人名であったようである。よって,これらの「○藤」は世襲されなかったとは思われるが,時代が下って(もともと「佐渡守藤原公行」個人を指した「佐藤」という称が世襲されたように)一部では世襲されるようになったかもしれない。 ↩︎